Multas per gentes et multa per aequora vectus…

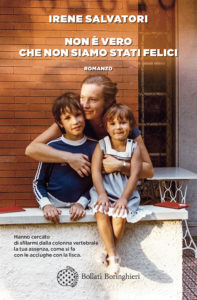

Nei giorni scorsi ho avuto la fortuna di condividere un po’ di presentazioni con Irene Salvatori, per l’uscita del suo libro “Non è vero che non siamo stati felici”. Con Irene siamo amici e condividiamo lo stesso editore, Bollati Boringhieri.

Il suo libro, soprattutto nelle prime 50 pagine, fa un male cane. Si tratta di un cazzotto improvviso che ti arriva alla bocca dello stomaco. Ti toglie il fiato ma te lo pigli volentieri, perché senti che ti fa bene e perché ormai non puoi fare altrimenti.

La stesura di questo testo è dettata dall’urgenza di chi non ha tempo da perdere, anzi è impegnato a recuperarlo. Perché questo è un libro sul tempo: in particolare i 15 anni (tre volte cinque, dice la voce narrante) che separano la morte della madre dal momento della stesura di questa lettera-fiume che la protagonista le scrive. Per rimetterla idealmente in pari su quanto accaduto. Per ritrovare un senso alla propria vita – la chiave, dice. Per intraprendere la giusta direzione, senza potersi permettere di sbagliare di nuovo. La direzione è verso Heimat, il luogo dell’anima, dove è davvero casa. E la lettera non è scritta su un foglio, ma sull’agenda della madre, nelle pagine rimaste bianche. Come se alla scrittura fosse affidato il compito di vivere una vita surrettizia, di fare (“agenda”) quando non è rimasto niente da fare.

La stesura di questo testo è dettata dall’urgenza di chi non ha tempo da perdere, anzi è impegnato a recuperarlo. Perché questo è un libro sul tempo: in particolare i 15 anni (tre volte cinque, dice la voce narrante) che separano la morte della madre dal momento della stesura di questa lettera-fiume che la protagonista le scrive. Per rimetterla idealmente in pari su quanto accaduto. Per ritrovare un senso alla propria vita – la chiave, dice. Per intraprendere la giusta direzione, senza potersi permettere di sbagliare di nuovo. La direzione è verso Heimat, il luogo dell’anima, dove è davvero casa. E la lettera non è scritta su un foglio, ma sull’agenda della madre, nelle pagine rimaste bianche. Come se alla scrittura fosse affidato il compito di vivere una vita surrettizia, di fare (“agenda”) quando non è rimasto niente da fare.

E la lunga serie di errori che la protagonista si addossa vengono passati in rassegna nel Nautilus, il sottomarino guidato dal capitano Nemo, il terapeuta che aiuta la protagonista a rivivere la propria vita, rivedendola da capo, come quando si riapre un armadio in disordine, si tira fuori tutto e si rimette per bene ogni cosa al suo posto. È un’immersione in se stessi, una discesa, uno scivolamento verso il basso stavolta positivo, rasserenante, perché si torna a respirare, dopo anni di disperata apnea, in cui anche il silenzio era un nemico da tenere alla larga.

E l’urgenza di una direzione è presente nella scrittura, che non ha tempo per le pause: in tutto il romanzo non c’è un a-capo, ogni capitolo non conclude con il punto né il successivo inizia con la maiuscola. Un flusso di coscienza, un monologo apparentemente vulcanico, straripante, caotico, in realtà calibratissimo nella tessitura che l’autrice a poco a poco mette in piedi grazie ai continui rimandi, per cui tutto trova equilibrio. Come se la scrittura stessa fosse un Nautilus con cui dare ordine per contrastare la disarmonia che la protagonista percepisce non solo in sé ma anche attorno. Da qui l’esigenza che le cose, e se stessi, prendano finalmente forma: Pensavo di essere un dentifricio. Nel senso della pasta senza il tubo, senza il contenitore, che se non ho un contenitore che mi racchiude mi sformo, mi sciolgo, faccio casino.

L’urgenza, ancora, è presente fin dal titolo: un apparente contraddittorio, uno scontro come quello che avviene nella testa della protagonista, in cui convivono una parte razionale e una istintiva, chiamate Mimì e Midori, impegnate in una infinita partita di pallavolo. Titolo che, si scopre nell’incipit, è il primo verso di una poesia di Fortini. Tutti segni, questi, di una scrittura espressiva, straripante, fatta di toscanismi, forestierismi, onnivora, capace di attingere dappertutto, da Foscolo a Olivia Newton John, da Cesarotti ai cartoni animati.

E poi c’è la parola, l’amore infinito per la parola. La protagonista, nel disperato tentativo di azzerare il silenzio della “lingua madre”, si sposta all’estero, per cercare un’altra lingua: dando un nome nuovo alle cose, crea nuovi mondi e nuovi spazi. Me ne andai dentro un’altra lingua allora, questo feci. Dentro una lingua che nessuno di voi aveva mai conosciuto (…). Avevo bisogno di funzionare dentro una lingua che fosse altra da noi, tutto quello che mi ricordava la nostra lingua eri te ed ero già piena di te, non potevo aggiungere una frase in italiano perché sarei tornata a casa, non l’avremmo rimasticata insieme e io non ero in grado di collocare quel male.

Il mestiere di traduttrice le impone questo amore per la parola, per traghettare con la massima cura ogni parola da una sponda all’altra di un fiume che separa le due lingue.

Tra la miriade di passaggi geniali, scelgo questo, che secondo me racconta bene tutta la creatività di Irene, tutta la anomalia e la potenza della sua scrittura, capace di generare significati da accostamenti inusuali: Allora mi viene in mente Ella Fitzgerlad, non per la voce, ma per come muove piano quel grande corpo che a guardarla scende giù una saracinesca di allegria.

Ecco, la “saracinesca di allegria” racchiude molto di questo libro e della sua leggerezza di fondo, malgrado tutto. Perché, alla fine, è la scrittura a salvare: “Poi arriverà il giorno che ti sveglierai e tornerai, e allora non avremo perso niente, perché sarà tutto scritto”.